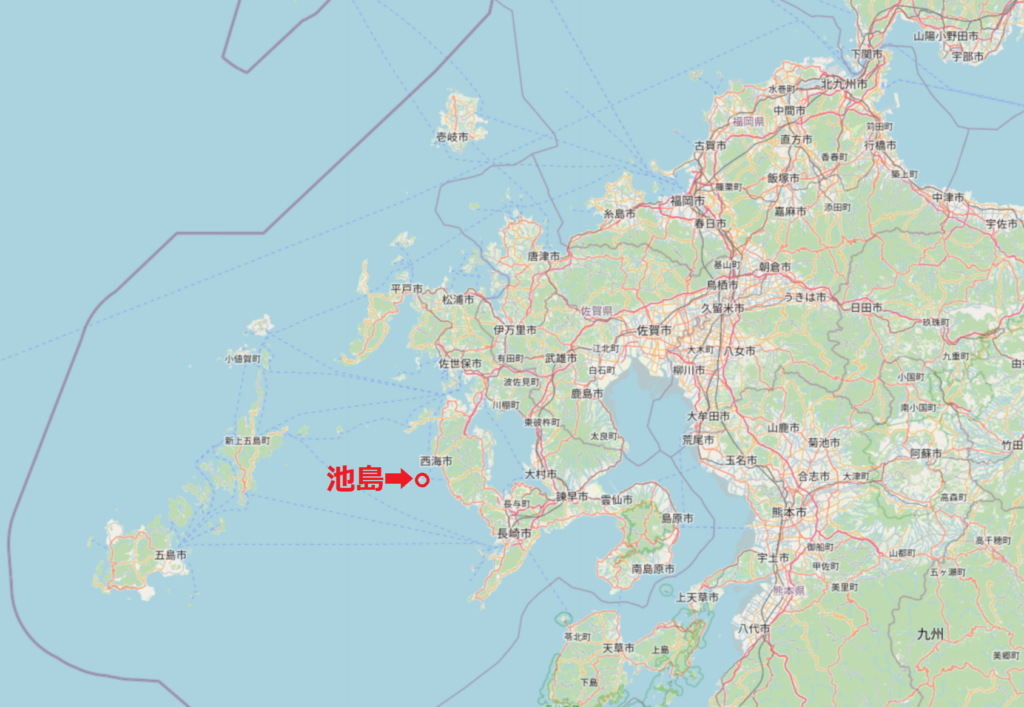

戸籍を取得して最も興味深かったのは、長崎県の特定の地域に親族が集中していたことだ。その地域とは、長崎市にある西彼杵(にしそのぎ)半島の神浦である。特に、神浦港からすぐ近くにある池島に親族が多い。

炭鉱の島から、廃墟の島へ

池島は元々は炭鉱の島として有名だった。松島炭鉱株式会社は1952年に池島の調査を経て、1959年から池島炭鉱の営業を開始した。しかし、政府によって石炭から重油へと政策が転換されて以降、池島炭鉱は衰退し、2001年に閉山した。島の人口は極端に減少し、炭鉱労働者が働いていたアパートは現在は廃墟と化してしまった。YouTubeで池島を検索してみると、いくつかの廃墟探索の動画が出てくる。

炭鉱以前

炭鉱が営業する以前の島の産業は、三木剛志(2012)によると、農業・漁業、運送業である。男は船に乗って出稼ぎに出て、女は畑で仕事をするという。そういえば、親戚の誰かもそういっていたような記憶がある。畑では芋を作っていたらしい。また、島にある鏡ヶ池(現在は港になっている)周辺では七島藺(しちとうい)から畳を作っていたらしい。

江戸時代

島に人が住み始めた年代は明らかではなく、1630年(資料によっては1629年?)にキリスト教の殉教者が出たという記録があるらしく、その時点で人が住んでいたらしい。1636年(寛永13年)に神浦など7ヶ所に番所がおかれ、1644年(正保元年)には池島を含むにも9ヶ所に番所が置かれたという。

それ以前は?

ここから先はただの推論。拙者の予想では、池島の住民は小佐々水軍の配下の人々ではないかと考えている。小佐々学氏(1993a, 1993b)によれば、先述の16ヶ所の番所が、元々小佐々水軍の烽火台(のろしだい、ほうかだい)を利用して作られた番所だったという。

今後の流れ

まずは、江戸時代~明治時代の池島と、東側の神浦、北の松島に関する文献を探し、拙者の先祖に関わりそうな情報を集める。この地域の人はあまり移動していないように思われるので、場合によっては小佐々水軍がいた室町時代まで遡れるかもしれない。

参考文献

- 小佐々学, 大村市談会編, (1993a) 「北松浦半島、西彼杵郡半島および五島灘海域における小佐々水軍の城跡について」『大村史談』第四十三号

- 小佐々学, 大村市談会編, (1993b) 「北松浦半島、西彼杵郡半島および五島灘海域における小佐々水軍の城跡について」『大村史談』第四十五号

- 三木剛志,(2012),『長崎県池島における炭鉱開発と住民の対応』 人間環境論集 pp109-pp151, 法政大学人間環境学会, Available at https://core.ac.uk/download/pdf/223195301.pdf (Accessed at 2025/02/08)